| 1.小舞下地 ■材料と作業工程 土壁工事では、まず壁土材の手配が行われ、それを現場に塗り込むに当たって、下地が取付けられる。この工程が,竹で組む小舞下地の工事である。材料は小舞、間渡し竹とも、真竹を巾2㎝ほどに割った材を使用する(写真1,2)。縄は、4~6mmの藁縄を使用する。下地は、まず、骨になる間渡し竹の取付から始める。柱、貫から6cm位の所に縦横に配置し、その間を30cmほどに割り込む。間渡し竹の取付は、柱、梁、土台に穴を彫って嵌め込んで止める。横間渡しは貫内(平面の位置で貫のある所)に、縦間渡しは、屋外側に立てる。その上から縦横4.5㎝ほどの間隔で小舞を並べ、小舞縄で編み付ける(写真4)。横小舞は横間渡し側に、縦小舞は縦間渡し側の同じ面に取付ける(写真5)。 |

①小舞材料1:竹を割る道具で一通しすると所定の寸法に割れる。 |

②小舞材料2::出来上がった小舞竹 |

③小舞作業1:約30cm間隔で間渡し竹を渡し、端部を木部の穴に嵌め込んで固定する。 |

||||||||||||||||||||||||

④小舞作業2:小舞並べ間渡し竹に網込んでいく。 |

⑤小舞作3:小舞細部屋外から。縦と横の小舞は向き合うように向ける。 |

⑥小舞作業4:小舞の完成 |

|||||||||||||||||||||||||

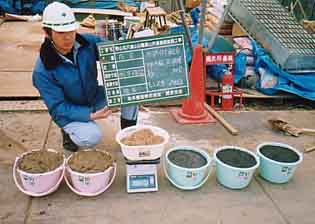

2.壁土の材料

藁すさは稲わら、長さ6~9㎝。もみすさは同材で2㎝程度の揉み解したもの。斑直し、中塗りの壁土はツタ入り粘土を使用 ■配合比の特徴 下地ほど粘性が高く、仕上げに近づくほど砂の比率が高く粘性が低いので、ひび割れずらい。 |

⑦壁土材料1:荒壁材の配合 粘土:1.0x1.0x0.2m=200L わら:1.2kg |

⑧壁土材料2:斑直しの材の配合 左側:ツタ入り粘土:20L 中央:もみすさ100g 右側:砂:12L |

⑨壁土材料3:中塗材の配合 左側:ツタ入り粘土:20L 中央:もみすさ200g 右側:砂:30L |

||||||||||||||||||||||||

⑩壁土材料4:荒壁用わら材 配合は重量比で決めているので藁束の重量を測っているところ3束で1.02kgあった。 |

⑪壁土材料5 |

⑫壁土材料6:水合わせ 使う3ヶ月前から始めた。藁簾は一度に入れず長い物から少しずつ入れ最後に短い物を入れる。 | |||||||||||||||||||||||||