| 日本国政府アンコール遺跡救済チームミッション /王立プノンペン芸術大学/考古+建築学部生対象 レクチャー第1日 <文化財としての民家> 建築応用例 2000.07.13 siem reap, jsa officeで 通訳:CHEA SOPANHA 氏(JSA) |

|

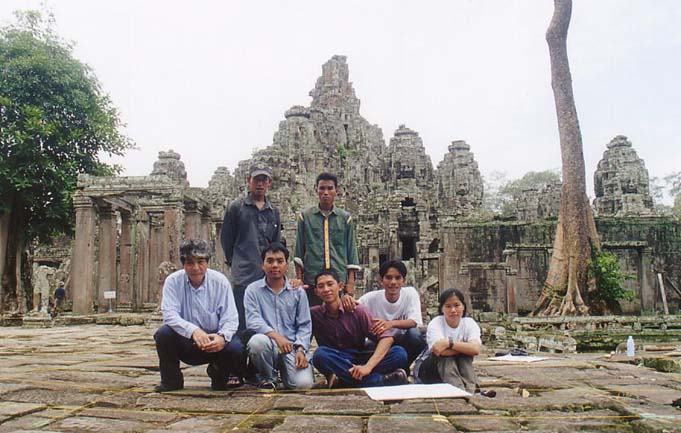

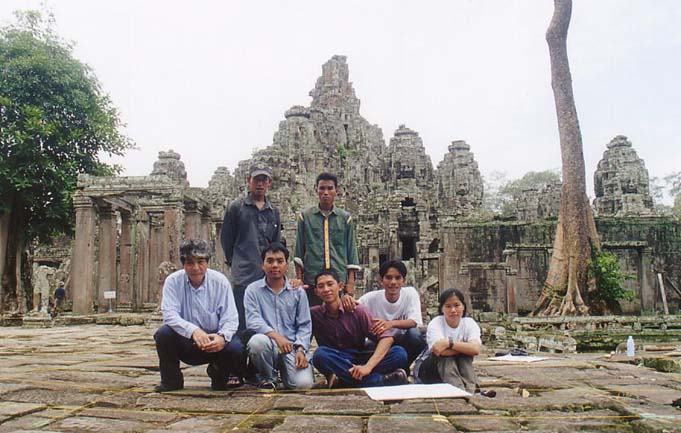

| ↑アンコールトム・バイヨン寺院前で学生と/前列左端・鈴木 |

| 日本国政府アンコール遺跡救済チームミッション /王立プノンペン芸術大学/考古+建築学部生対象 レクチャー第1日 <文化財としての民家> 建築応用例 2000.07.13 siem reap, jsa officeで 通訳:CHEA SOPANHA 氏(JSA) |

|

| ↑アンコールトム・バイヨン寺院前で学生と/前列左端・鈴木 |

| 私は、東京で仕事をしている建築家です。仕事といたしましては現代的なの建物の設計が多いのですが、最近、文化財として応用する伝統民家の仕事をいたしました。今日はそのお話をしたいと思います。文化財はそこから何かを読み取ったり、ヒントを引出したりすることができる、というところに大切な意義があるのですが、その試みを民家に求めた計画です。先ず始めに、伝統的民家が置かれている今の日本の状況からお話ししたいと思います。 文化財は皆さんが、今、携わっているアンコール遺跡のような国の宝を頂点として、国の中に散らばっているそれぞれの地方の文化財など、たくさんあります。日本でも文化財保存の制度は古くからありまして、百年以上も前まで溯れますが、この間、重要度が高い文化財から順次、保存や、調査研究が行われてきました。比較的重要度の高い文化財については充実してきていた訳ですが、国民の皆が住んでいた民家については、30年くらい前までは、十分とはいえなかったと思います。これは、そこまで手が廻らなかった事も考えられますが、『皆が持っているし、どこにでもある』という安心感があったからではないかと思います。 ところが、ある時期から、民家の保存・研究が飛躍的に増えていきました。その直接のきっかけは、その少し前から始まった急速な経済成長によって人々のライフスタイルや建築材料などに変化が起き、都市、地方の区別無く、住宅が次々と新しい形に建替えられていったことです。冷暖房は効くし、値段も安く、何よりもこの時代の生活に合う、という事で以前の形で建てる人はいなくなりました。これと同時に火災や強度に関する新しい時代の建築法規の関係も見逃せません。日本では密集して建っている所が多く、古い形の家は、一度災害が起こると近隣全体に影響を及ぼすため、強い規制が掛けられ、これが一層、形の変化に拍車をかけました。このまま放って置いたのでは伝統的な民家が無くなってしまう、という心配が生じた時、調査研究と保存の両面から動きがありました。1970年代、自治体と研究者の共同作業で、たくさんの調査研究が行われました。保存の面では、建築基準法が文化財指定の範囲を大きく広げ、重要度が高くなかったクラスの文化財保存の面で、大きく改善がされたのです。それまでは『皆が持っているし何処にでもある』という民家では、なかなか文化財の指定を受けられませんでした。文化財として指定を受け易くなった上,建築法規の対象からも外されるようになったので、規制は大幅に緩和され文化財として展示する民家園が増えていったのです。これを境に民家は文化財の裾野の一角として大きな広がりを見せました。現在、民家クラスの文化財保存に関しては、このような状況になっています。 次に、この施設が里山作業を体験する教育施設ですので、里山と文化財としての民家の関係についてお話ししたいと思います。日本では、しばらく前まで、爆発的に経済成長一筋に進んできました。生活の仕方と、自然との係わりが良好であれば良いのですが、ある部分が突出しバランスを崩しますと、いろいろと弊害が生じてきます。例えば、物の消費が大きくなることで、ごみの問題とか、エネルギー源、或いは自動車や工場から出る排気ガスなどの問題が生じることです。こういう時、先を見極める一つの知恵といたしまして、前の時代の生活とか文化というものを、もう一度、見直してみたい、という要望が起きてきます。そこで里山の時代の生活様式を見直し、そこからヒントを引出そうと里山体験施設が企画されました。これは公共施設で、地域の人々や子供たちが利用する、農業、林業を体験する学習施設です。ここでいう里山とは、自給自足的生活が成立可能な一つの循環サイクルを持った自然系と人間との関係と捉えています。里山の時代は、自然と人間との対応バランスが良く、エンドレスに再生産を続けていけました。貨幣経済が発達していない時代には、田畑があるだけでは、農家としてやっていけませんでした。衣食住全般で自給自足的な生活が必要で、例えば毎日食事を作る薪が不足してもだめでした。では、燃料をどうしたかといえば、それを満足させるため昔の日本の農村は、平地であっても、ほとんどの村が樹林地を持っていました。(図参照 最近、博物館でも展示に加えて、体験学習コーナーを設けている所が多くなりました。これは興味を広げる目的に加え、有形の展示物に対して、その使い方や作り方、といった無形の部分にスポットを当て、理解度、応用度を更に高いものにしようという目的があります。今回作った里山体験施設は、建築様式を学ぶのではなく、民家で行われていた衣食住に密着した無形の部分、農林業の生産活動や生活の仕方を学習する事が最終目的です。これに最も効果的なのが体験学習です。この施設では、そのような学習を目標にしています。体験メニューは別チームが準備していますが、私はその建築部分の設計と工事監理を担当しました。農家という使用目的を持った実用建築で、そこでの昔の行動様式を知るろうという舞台装置を作ろうというのですから、最終的には建築の細部まで忠実に復元する事になりました。民家の忠実な復元と、建築法規のクリアーという二つの条件を考えますと、良質の民家を捜し出し移築して、文化財の指定を受けるというのが最も妥当な案でありました。しかし指定文化財は、良い状態の文化財を保存展示するというのが法律の目的でして、極端ない言い方をすれば、出来上がった後には釘を1本打つのも法律趣旨に外れる、など、利用施設には合わない事が判りました。そこで、試行錯誤の結果、新築で作る事になりました。 ここで、何枚かの絵を見て頂きます。 次にこの写真を見てください。 幾つか紹介しましたのは今は無くなってしまった里山民家の生活文化を建築から見つけ出した幾つかの例ですが、民家には、こうした工夫が凝縮されているのです。カンボジアの民家も同じですから、そういった工夫を見つけ出す努力をして頂きたいと思います。では次回の予告編として何枚かの工事写真と、次に竣工のスライドをご覧頂きます。 *******************************スライド(竣工写真)************************************ 先ほどの工夫の例は里山的な部分でしたが、民家は数百年も掛けて一つの様式を追求していますから、いろいろな面で知恵の宝庫です。建築的にも見るべきところがあります。一つは自然環境にたいする解決方法についてです。これは一棟を見ただけでは分からないのですが、他の地方の民家など幾つかを比較すると、その土地特有の解決方法が浮かび上がってきます。もう一つは、美しさについてです。伝統的民家は、世界中どこへ行っても美しいものです。工事費をほどほどに、単純化した美しさを幾世代も掛けて追求しているからだと思います。 今日は文化財としての民家の話と、その民家から里山という概念を引出そうという試みについて、お話しました。この二つのことは普遍的なことですので、これから活躍される皆さんには,記憶に留めて頂き参考にして頂ければと思います。 <第一日目終> |